MPoDは、Ver 2.1でユーザーインターフェイスが大幅に変わっています。

なので、本記事はあまり役に立たないと思います。その点をお含み置きください。

MPoDは、mpdのリモコンの決定版アプリだと思っていますが、それの使い方を簡単に。。。

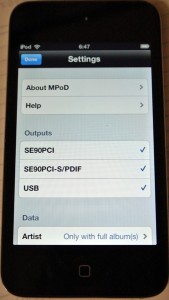

まずは、mpdの設定のところから…

上は、再生中の画面です。

画面左上の緑で囲ったところ、左側が設定画面、右側がPlayer選択画面へのボタンです。

MPoDでコントロールスmpdの指定を行うには、右側のPlayer選択画面へのボタンを押します。

そうすると、下のような画面が出てきます。

Configured playersは、設定済みのmpdのリストです。

Discovered playersは、MPoDが見つけた未設定のmpdです。

Manualは、手動でmpdを追加する際に使用します。

mpdをdhcpで運用している場合は、mpd側でzeroconf(Avahi)を動かして、mpdの存在をLAN上にアナウンスするしかありません。

mpdを固定IPで運用している場合は、Manualで追加するほうが、MPoDが安定して動く印象があります。

というわけで、Add player manuallyをタップします。

そうすると、以下のような画面が出てくるので、必要な情報を入力します。

なお、この画面は、設定済みのplayerのAdvancedをタップした時にも出てきます。

上から順に、

Name : 識別するための名称です。mpdが一台なら、適当でいいでしょう。

Connection mode : ここはremoteとします。

Refresh local cache : MPoD側にもmpdのデータベースを持つのですが、それを明示的に更新する場合に、ここをタップします。

Update database : mpd側のデータベースを更新する場合にタップします。新しいアルバムを追加したり、楽曲のタグ情報を更新した場合などに使うことになると思いますが、mpd.confでauto_updateをyesにしている場合は、これを触ることはないでしょう。

Server : ここには、mpdのIPアドレスを入れます。zeroconfで認識している場合は、ここにホスト名が入ってきます。

Port : ここはデフォルトのままでOKです。もちろん、mpd.confで設定を変更している場合は、それにあわせます。

Password : 空欄でOKです。

Use local cache : YesのままでOKです。多分、都度、mpd側にデータベースを参照に行くことになると思うので、待ち時間が発生することになると思います。ただ、mpdで管理する楽曲数が莫大になる場合は、NoにしておいたほうがMPoDの動作が安定するかもしれません(勝手な推測です)

Local Cover ArtのURLは、楽曲を管理しているホスト(mpdでもNASでも)上でWebサーバーが動いていて、かつ楽曲が保存されているディレクトリへWeb経由でアクセスできる場合、ここを設定するとアルバムカバーを表示することができます。

Cover Filenameで指定されたファイルが楽曲のファイルと同じディレクトリにあると、その画像がMPoD上に表示されます。